文艺客栈

文艺客栈长期以来,弦外之音与画外之象是众多文人士大夫的内在追求。传统文人画与古琴都属于中国传统文化的范畴,两者之间具有着千丝万缕的深刻联系。可以说,文人绘画是一种视觉层面的凸显,而古琴则是一种听觉共鸣的指代,两者在视听交融中共同促成了古代文人士大夫丰富多彩的闲暇生活。

现存最早的古琴实物以及图像

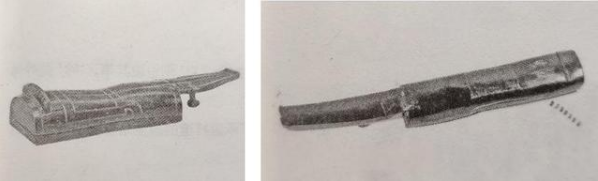

古琴据文字可考距今约有3000多年的历史,各种起源说法纷杂不一。但是,目前可考的古琴实物最早的为战国时期(年代约为公元前433年)曾侯乙墓出土的十弦琴,于1977年在湖北随县(今随州)被挖掘发现,形制为半箱式、十弦、琴上无徽。

后于1993年在荆门郭店一号楚墓出土的古琴,较曾侯乙墓十弦琴修长,全长 82.4厘米,是迄今最早的七弦器的实物标本。此琴约为公元前 300 年前制作,形制为半箱式、七弦、无徽。与之相似的古琴实物还有于长沙马王堆三号墓出土的西汉早期的七弦琴。

左为曾侯乙墓十弦琴,右为郭店楚墓七弦琴

如果从图像历史来看,古琴与文人士大夫的渊源或许要追溯到南朝时期。在1960年于南京西善桥古墓出土的"竹林七贤"与荣启期画像砖中,画中嵇康赤脚跽坐于银杏树下悠然自得的轻抚琴弦,"弹琴咏诗,自足于怀"。

在《三国志·魏书》嵇康传中有记载当时的一些情形,在公元263年之时,嵇康因傲世权贵为司马昭所害,袁准曾求学《广陵散》,而嵇康却吝与授之,在行刑前叹惜曰"于今绝矣!"可见,当时古琴与士人风骨便产生了一种隐秘的内在文化联系,在后世中逐渐流传为一段佳话。

"竹林七贤"与荣启期画像砖 嵇康画像

当我们在悉心梳理古琴发展历史的时候,很容易就会发现古琴与文人士大夫之间有着不可割舍的情缘。所谓"君子之近琴瑟,此仪节也,非以慆心也",说的正是古代文人与古琴之间的一种亲密关系,后来这种关系还逐渐发展成为了一种固定的"仪节"。

"新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆",伴随着唐宋时期城市经济的发展,文人士大夫的阶层不断壮大,古琴文化逐渐流行起来,到宋代尤为兴盛。

文人对古琴的爱好魏晋隋唐皆然,但宋代尤盛。究其原因,社会相对安定,生产力提高,文人待遇优厚之外,文人自身音乐修养的驱使也是一个非常重要的因素。

在宋代时期,伴随着新儒家运动的兴起以及理学思想的产生与流传,一些文人士大夫开始对古琴历史文化进行重新定位与思考,主要表现为古琴音乐的雅俗之辩与道乐之争。很多人认为古琴是"三代之音"的遗存,它也就是治世的典型代表。这恰好与在宋儒构想下的所谓"三代之治"相符合,所以古琴逐渐成为了文人士大夫理想中的治平之世的一种象征与指代。后来,古琴从民间逐步走进庙堂,"琴正古之郑卫",在宋代特殊的历史背景下,从"华夏正声"的角度肯定了古琴的地位。

传统绘画中的文人与古琴

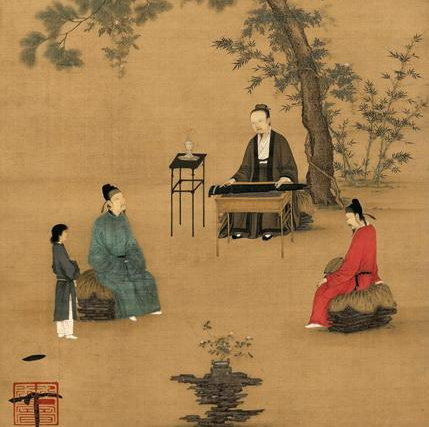

传为北宋宋徽宗赵佶创作的《听琴图》,现藏于北京故宫博物院。这是一幅人物绘画,画面意境空旷高远、简淡自由画中有描绘松下抚琴赏曲的情景。画面正中一枝苍松,枝叶郁茂,凌霄花攀援而上,树旁翠竹数竿。松下抚琴入着道袍,轻拢慢捻,另二人坐于下首恭听,一人侧身,一人仰面,神态恭谨。以"听琴"作为画面主题,共绘有四人,正中主位者黄冠绡服作道士装扮,低手抚琴,旁设香案。

"听琴"在画中代表的是一种教化的含义,作为一代君王的宋徽宗自然十分向往一种文人的生活,而且希望把这种教化民众的情感寄托于琴乐。正如《荀子·乐论》中所说的那样:"乐者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易俗。故先王导之以礼乐而民和。"

(传)宋徽宗赵佶《听琴图》

在其它流传至今的一些传统文人绘画中,以弹琴与抚琴类为主题的作品不在少数,虽然多为佚名之作,但是依旧弥足珍贵,而且大部分这类绘画体现的是一种文人的隐逸情怀。

比如,佚名《深堂琴趣图》,画中描绘一高士坐于华堂弹奏古琴,正对门外有一小径,径上立有两鹤,其一闻琴起舞,似是感受到琴音魅力。绘画作者尽在寸尺间表现出琴鹤和鸣的画面,实为不易;

再比如,夏圭题款《临流抚琴图》,画中一高士临流独坐弹奏古琴,近处画有一株古松和一舍茅屋,画面中景处有水流涌来,远处烟雾朦胧,旨在营造一种意境。画中高士的形象仅用简笔勾勒琴者形势,山石用水笔染成,苍劲有力的枝干与点染而成的树叶形成对比。画中多处留白,使"无画处皆成妙境",墨色处理上清新淡然,观画者似在这样的意笔妙境中听到传来的泠泠琴音。

佚名《深堂琴趣图》

夏圭题款《临流抚琴图》

在后世的元明清时期,同样流传有许多描绘古琴意象与文人风骨的绘画作品。比如,元代时期的王振鹏《伯牙鼓琴图》卷,赵孟《松荫会琴图》,朱德润《松下鸣琴图》以及王蒙《谿山高逸图轴》等;明代时期的文徵明《绿阴清话图》轴,文徵明与仇英《理琴图、琴赋合璧卷》以及张路《停琴高士图》等;清代时期的黄慎的《碎琴图》,石涛《对牛弹琴图》以及吴历《松鹤鸣琴图轴》等。仅从数量上而言是十分可观的,可见古琴与文人绘画之间具有着一种"如胶似漆"般的密切联系。

然而,在这类"抚琴图"或"听琴图"之中,画中描绘的文人一般都是寄情于山水之间,或是退仕归乡,或是淡出仕途。甚至有些相关绘画中只是假借"抚琴"或"听琴"之名,着力表现的是饶有意境的山林之景,刻意突出的便是一种文人隐逸的情怀。

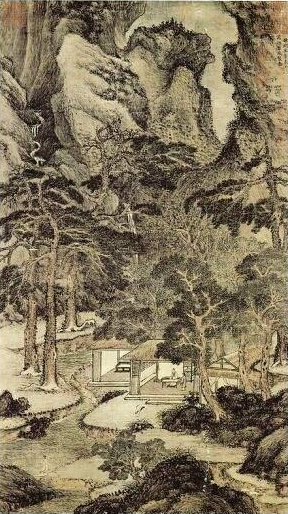

比如,在"元四家"之一的王蒙所作《谿山高逸图》中,虽然自题为"叔明王蒙为菊窗琴友制图",但是画面表现的却是一番单独的山林之景,与古琴本身关系不大。画面中,远处绘群山耸立,四周有林木环绕,左侧高山之间泉水拾级而下,群山中部有一眼瀑布飞流而下,在山下汇成溪流,蜿蜒奔流。临溪而立几间茅舍,画面中间的草堂内有一高士端坐于中抚琴,侍童立于其侧,屋舍外一仙鹤闻声展翅起舞。无论如何,古琴文化的影子却深深地烙印在了这幅绘画中,潜移默化地透露出了"隐逸"的思想。

王蒙《谿山高逸图》

朱长文《琴史》:北宋时代的"文人趣味"

作为中国现存最早的琴史专著,朱长文的《琴史》也是在北宋时代"文人趣味"之下写作完成的。大约在春秋战国时期,便已经出现了"文人琴"与"艺人琴"的一种分化。

所谓"文人琴"就是指以文人的身份或是相对于职业琴师而言的业余之士弹奏古琴的琴乐形态,而"艺人琴"则指以职业琴师和民间琴人为主,包括宫廷琴待诏、专业授琴师等。

据朱长文《琴史》记载,晋平公让师旷弹奏琴曲《清微》,演奏第一段就引致玄鹤舞于中庭的典故,足以显示其琴艺之高超。朱长文更是感叹三代之中若有师旷这样的人,"可不谓贤哉?"

朱长文自己本身就是一名典型的文人士大夫,他所交往的圈子也大部分都是同类人。在宋代时期,朝廷对于整个社会的法令限制较之前更为宽松,文人士大夫的生活也颇为自由和放纵,在阶层群体之内流行着一种"花闲趣味"。

这种文人趣味不仅表现与诗词的传唱方面,还自对于承载着他们人生品味与理想的古琴文化提出更高的要求。此外,上至皇室,下至文人,整个宋代文坛都讲究一种"博古好雅",在书画与琴乐两个方面均有体现。

乐圃有集,琴台有志,吴郡图经有续记……善书,有颜鲁公体藏碑刻,自周穆王始至于本朝诸名公帖皆有之,作《墨池》、《阅古》二编。

从文字记载来看,朱长文醉心于这种追求雅好的文人趣味,书法家米芾、《德隅斋画品》的作者李肩等也都是与他曾经交往过的朋友。在这种文人氛围的熏陶之下,《琴史》的诞生也是有情可依的。

"八音之中,琴德最优",古琴在中国历代文人士大夫阶层群体中占有重要的位置。作为一种历史渊源悠久的乐器,古琴自身的发展、成型、流传以及研究,这些都与古代文人士大夫有着密切的联系。

如今,我们在尝试解读与具体应用古琴文化的时候,始终割舍不断其在纷繁的历史流转过程中所携带的固有文化观念。在许多传统文人绘画中,古琴都充当着一种暗喻隐逸情怀的角色。显然,"古琴"已经被注入了一种特定的价值观念,成为了文人情怀的表征。

官网首页

官网首页 官方微博

官方微博 官方微信

官方微信